相続税の基礎控除は、バブル期の地価の急騰による相続財産の価格上昇に対応して、負担調整を行うために引き上げられてきましたが、その後の地価下落にもかかわらず、据え置かれていました。また、税率構造については、昭和63年以降累次にわたり、最高税率の引下げを含む累進構造の緩和が行われてきており、相続税の資産再分配機能の低下につながっていました。こうした状況を受けて、平成25年度税制改正において次の相続税等改正が行われました。

- 相続税の基礎控除の引下げによる課税ベースの拡大と税率構造の見直し

- 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の拡充

など

相続税の基礎控除のあるべき水準を具体的に考えるに当たっては、物価・地価が現在と同等であった時期(昭和50年代半ば)に適用されていた水準と同等となるように再設定し、従来の水準の60%に改定することとしました。

これにより、年間死亡者数に占める相続税の課税割合は、改正前の4.3%(平成25年中の年間死亡者数約127万人に対して、相続税の申告件数は5万4,421件)から、改正後は6%程度に増加することが見込まれています。

| 改正前 | 改正後 | |

|---|---|---|

| 適用時期 | 平成26年12月31日まで | 平成27年1月1日以降 |

| 定額控除 | 5,000万円 | 3,000万円 |

| 法定相続人 比例控除 |

1,000万円に法定相続 人数を乗じた金額 |

600万円に法定相続 人数を乗じた金額 |

平成27年1月1日以後の相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されています。

昭和63年以降累次にわたり、最高税率の引下げを含む累進構造は緩和されてきましたが、「税率構造の見直しを図ることで、資産再分配機能の回復が考えられる」という、税制調査会に設置された専門家委員会の指摘を受けて、次のように各取得分の金額2億円超の部分について、見直しが行われました。

| 改正前 | 改正後 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 平成26年12月31日まで | 平成27年1月1日以降 | ||||

| 各取得分の金額 | 税率 (%) |

控除額(万円) | 各取得分の金額 | 税率 (%) |

控除額(万円) |

| 1,000万円以下 | 10 | - | 1,000万円以下 | 10 | - |

| 3,000万円以下 | 15 | 50 | 3,000万円以下 | 15 | 50 |

| 5,000万円以下 | 20 | 200 | 5,000万円以下 | 20 | 200 |

| 1億円以下 | 30 | 700 | 1億円以下 | 30 | 700 |

| 3億円以下 | 40 | 1,700 | 2億円以下 | 40 | 1,700 |

| 3億円超 | 50 | 4,700 | 3億円以下 | 45 | 2,700 |

| 6億円以下 | 50 | 4,200 | |||

| 6億円超 | 55 | 7,200 | |||

平成27年1月1日以後の相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されています。

相続税の基礎控除と税率構造の見直しにより、相続税はどのくらい増税になったのか、試算結果は次のとおりです。

| 子1人 | 子2人 | 子3人 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 課税 価格 |

2

改正前 (万円) |

改正後 (万円) |

増税率 (%) |

改正前 (万円) |

改正後 (万円) |

増税率 (%) |

改正前 (万円) |

改正後 (万円) |

増税率 (%) |

| 5千万円 | 0 | 40 | - | 0 | 10 | - | 0 | 0 | - |

| 1億円 | 175 | 385 | 220 | 100 | 315 | 315 | 50 | 263 | 526 |

| 3億円 | 2,900 | 3,460 | 119 | 2,300 | 2,860 | 124 | 2,000 | 2,540 | 127 |

| 5億円 | 6,900 | 7,605 | 110 | 5,850 | 6,555 | 112 | 5,275 | 5,963 | 113 |

| 10億円 | 18,550 | 19,750 | 106 | 16,650 | 17,810 | 106 | 15,575 | 16,635 | 106 |

| 20億円 | 43,550 | 46,645 | 107 | 40,950 | 43,440 | 106 | 38,350 | 41,182 | 107 |

(注)改正前:平成26年12月31日まで/改正後:平成27年1月1日以後

| 子1人 | 子2人 | 子3人 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 課税 価格 |

改正前 (万円) |

改正後 (万円) |

増税率 (%) |

改正前 (万円) |

改正後 (万円) |

増税率 (%) |

改正前 (万円) |

改正後 (万円) |

増税率 (%) |

| 5千万円 | 0 | 160 | - | 0 | 80 | - | 0 | 20 | - |

| 1億円 | 600 | 1,220 | 203 | 350 | 770 | 220 | 200 | 630 | 315 |

| 3億円 | 7,900 | 9,180 | 116 | 5,800 | 6,920 | 119 | 4,500 | 5,460 | 121 |

| 5億円 | 17,300 | 19,000 | 109 | 13,800 | 15,210 | 110 | 11,700 | 12,980 | 110 |

| 10億円 | 42,300 | 45,820 | 108 | 37,100 | 39,500 | 106 | 31,899 | 35,000 | 109 |

| 20億円 | 92,300 | 100,820 | 109 | 87,100 | 93,290 | 107 | 81,900 | 85,760 | 104 |

(注)改正前:平成26年12月31日まで/改正後:平成27年1月1日以後

| 特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積を330m2(改正前240m2)までの部分に拡充することとしました。 | 平成27年1月1日以後適用 | |

|---|---|---|

| 特例の対象として選択する宅地等の全てが特定事業用等宅地等及び特定居住用宅地等である場合には、それぞれの適用対象面積まで適用可能とします。 (改正前:最大400m2 ⇒ 改正後:最大730m2) なお、貸付事業用宅地等を選択する場合における適用対象面積の計算については、改正前と同様に、調整を行うこととすることとしています。 |

||

| 一棟の二世帯住宅で構造上区分のあるものについて、被相続人及びその親族が各独立部分に居住していた場合には、その親族が相続又は遺贈により取得したその敷地の用に供されていた宅地等のうち、被相続人及びその親族が居住していた部分に対応する部分を特例の対象とすることとされました。(但し、区分所有登記された建物の被相続人居住用部分以外の敷地は除くこととされています。) 改正前は、住宅内部で互いに行き来ができない構造の場合は、被相続人の同居親族に該当しないこととされていることから、完全分離型の二世帯住宅で、被相続人と同居の親族が他にいないときはその自宅敷地について小規模宅地等の特例の適用ができませんでした。 今般の改正で二世帯住宅の構造上の要件が撤廃され、小規模宅地等の特例の適用を受けることができる人が多くなります。 |

平成26年1月1日以後適用 | |

老人ホーム等に入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地の用に供されていた宅地等は、次の要件が満たされる場合に限り、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものとして、特例を適用することができるように改正されました。

|

上記①.及び②.の改正は平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用され、

上記③.及び④.の改正は平成26年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されています。

改正後の小規模宅地等については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。

| 相続開始の直前における 宅地等の利用区分 |

要件 | 限度 面積 |

減額 割合 |

|||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 被相続人等 の事業の用に 供されていた 宅地等 |

貸付事業以外の事業用の宅地等 | 特定事業用宅地等に該当する宅地等 | 400m2 | 80% | ||

| 貸付事業用 の宅地等 |

一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等 | 特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等 | 400m2 | 80% | ||

| 貸付事業用宅地等に該当する宅地等 | 200m2 | 50% | ||||

| 一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等 | 貸付事業用宅地等に該当する宅地等 | 200m2 | 50% | |||

| 被相続人等の貸付事業用の宅地等 | 貸付事業用宅地等に該当する宅地等 | 200m2 | 50% | |||

| 被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 | 特定居住用宅地等に該当する宅地等 | 330m2 | 80% | |||

(注)「貸付事業」とは、「不動産貸付業」、「駐車場業」、「自転車駐車場業」及び事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行う「準事業」をいいます。

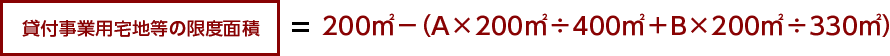

改正後に貸付事業用宅地等を併用する場合の「限度面積」については、次の算式によって求められます。

- A :「特定事業用宅地等」、「特定同族会社事業用宅地等」の面積の合計(

+

+ ≦400m2)

≦400m2) - B :「特定居住用宅地等」の面積の合計(

≦330m2)

≦330m2)

※本サイトに掲載の内容は、令和2年7月現在の法令に基づき作成しております。

![[1] 相続税の基礎控除の引下げ](/library/shm-keiei/asset_guide/tax_courses/img/h2_inheritance_sec01_01.png)

![[2] 相続税の税率構造の見直し](/library/shm-keiei/asset_guide/tax_courses/img/h2_inheritance_sec02_01.png)

![[3] どのくらい増税になったのか](/library/shm-keiei/asset_guide/tax_courses/img/h2_inheritance_sec03_01.png)

![[4] 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の拡充](/library/shm-keiei/asset_guide/tax_courses/img/h2_inheritance_sec04_01.png)