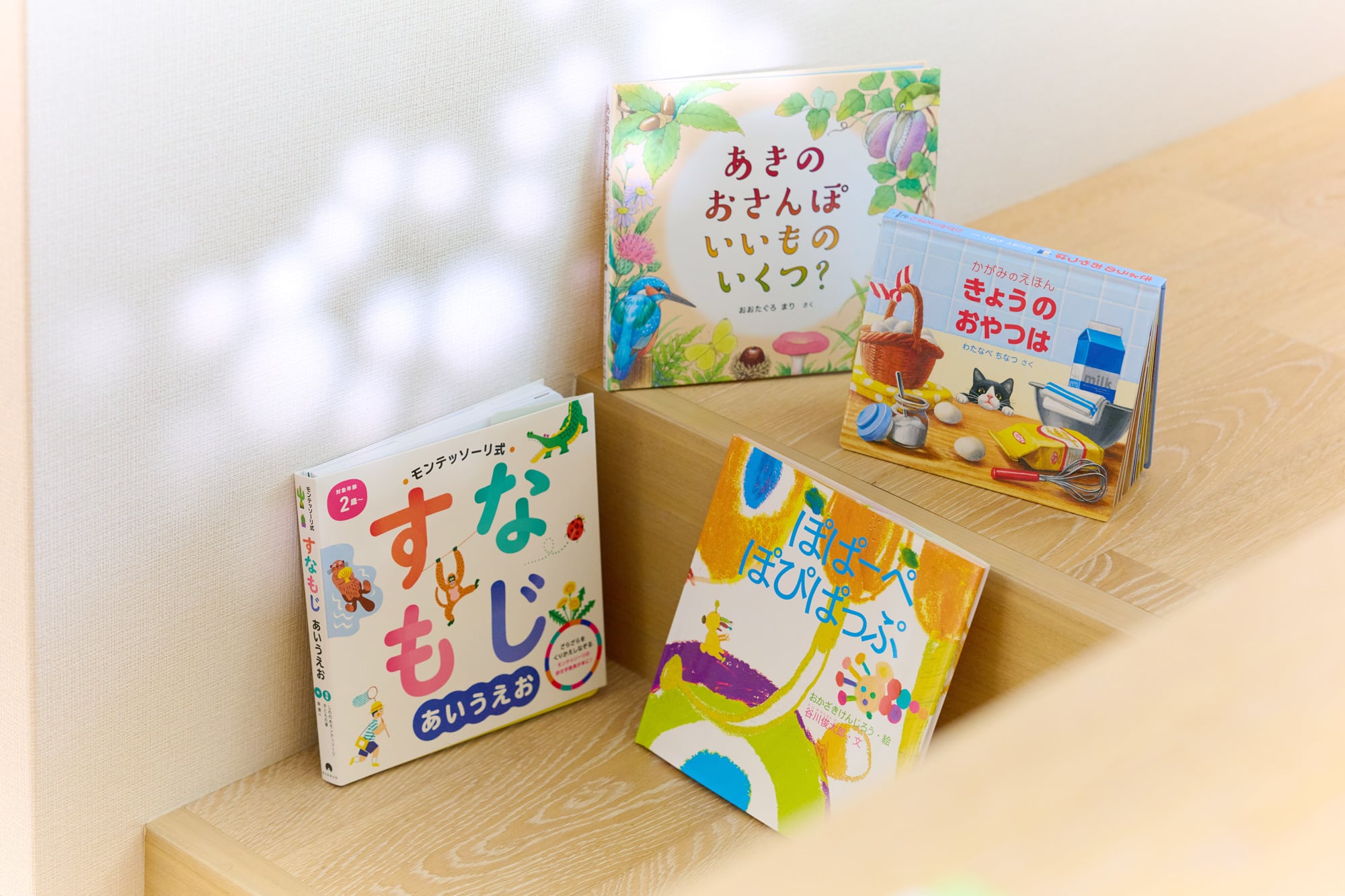

03 子どもの「やりたい」を大切にした、ワクワクと挑戦できるキッチン

料理好きのマコさんが、家族みんなの姿が見えるようにリビング全体が見渡せる場所に配置したキッチン。子どもと一緒に使いやすいようにと考えて、広い調理スペースを取ったことで、子どもとの料理もどんどんトライできるようになったそう。

「私自身モンテッソーリ教育には興味を持っていたので、“本物の体験をさせる”といった大事なところは意識して取り入れています。特にお料理はなるべく一緒にやるようにしています。たとえば、卵を割るのに失敗して殻がボウルに入ってしまっても、“殻が入っちゃったね。じゃあ、取ろう”という感じで、見守りながら進めています」

キッチンでは、子どもたちに「やりたい」と言われたらどんなことも基本的に“ノー”とは言わないと決めているとか。少し危ないことも、学びのひとつ。

「たとえガラス製の食器などを割ってしまっても、そこで“形あるものは壊れる”と知ってもらえたらと思っています。でも、すごく大事な食器を割られてしまったら実際は怒ってしまうと思うので(笑)、なるべく子どもが使うグラスは安いものにして、“割っても大丈夫。破片は痛いから気をつけようね”などと伝えます。

火を使う場合も、やりたそうな様子なら “自分で付けてみる?と声をかけつつ、触ったら熱いよ”と注意を促しながら見守り、最初からなんでも“触ったらダメ”とは言わないようにしています。親が怖がり過ぎることで、子どもも何でも怖がるようにはなってほしくないですよね」

04 段差を活かし、ソファを置かずに開放感を大切にした、のびのびとくつろげるリビング

この家のもうひとつの特徴は、一段下がったピットリビング。吹き抜けや天井を高くするのと同じ発想で、平屋であるOさん邸では床を一段下げることで空間を広くしました。段差があることでリビングでの過ごし方は自由になり、のびのびとくつろげるようになったと言います。

「床に座ったり、段差を椅子にしたり。段差の下に空洞を作ったので、収納にもなるし、キッチン側の床を机として使うこともできます」

最近、夫のサトルさんは在宅ワークのとき、ピットリビングの中に座って仕事をしているそう。子どもたちもこれから宿題などをするとき、スタディスペースを使っても良いし、リビングでもできます。一段下がっていることで目線が変わるので、気分転換にもなります。

「本当に家づくりは自由だと思うので、ソファを当たり前にはしたくなかったんです。ここに座りたいと思ったらクッションを持ってきて座ればいい。子どもたちも各々自分でビーズクッションを移動して、自分の好きなところに座っています」

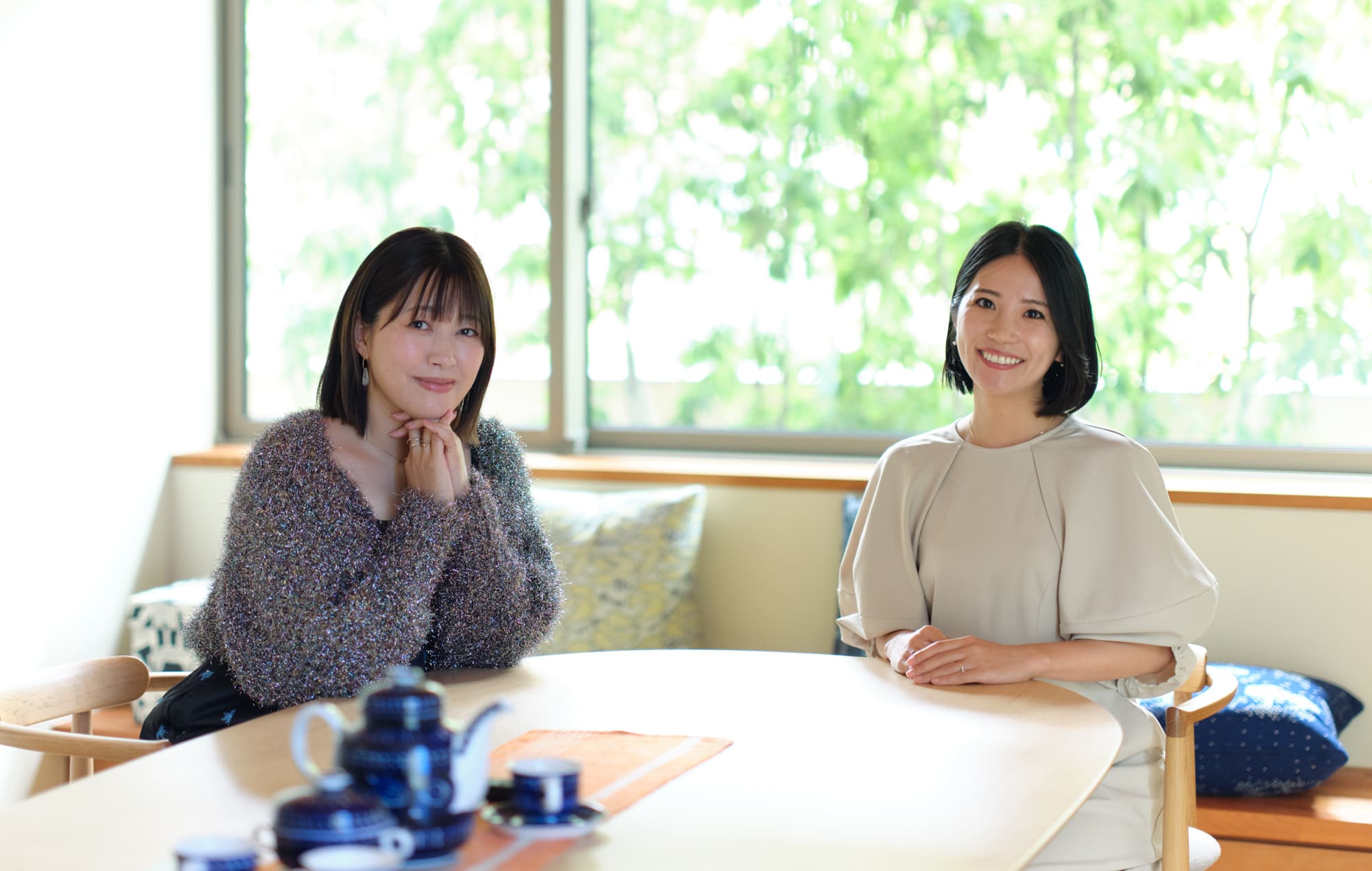

間取りはサトルさんが考え、内装は「家にいる時間が長い妻の好みに」と、全面的にマコさんが担当。もともと趣味嗜好が似ていたご夫妻、お互いに満足のいく家になったと言います。

「この家に暮らし始めて、植栽やインテリアなど家に関するものを夫婦で一緒に見て回る時間が増えました。この家が好きだから、もっと良くしていきたくて、ふたりが気に入ったものを少しずつ増やしています」

子ども部屋との仕切りになっているリビングの壁は、子どもたちが巣立った後にリフォームして、リビングを広げることも可能な設計にしたと言います。

子どもの自ら育つ力を助け、子どもの自立を促す家でありながら、その先の家のあり方まで想像して建てられているから、「この家と一緒に成長していく将来にワクワクしています」とマコさん。これからも家族の成長と変化に合わせて、柔軟に進化し続ける家なのです。

あきえ先生

ご家族が自然と集う空間と、お子さんが集中できる専用のエリアやプライベートな空間とのメリハリは、安心感と「やりたい」という意欲を引き出します。

また、キッチンは「自分も参加できる」環境が整えられており、子どもの主体性を育む大切な場となっていて素敵ですね。

今回のお宅は、“自分らしく暮らす” をテーマに、そのヒントやアイデアをたくさん詰め込んだ書籍『日々、機微。』の中にも掲載されています。書籍の特設サイトも合わせてご覧ください。

積水ハウスの家づくりサイト「My Stage」にて、

全国各地のお宅の動画を公開中!

積水ハウスの「My Stage」に会員登録していただくと、サイト内すべての実例紹介動画やコンテンツをご覧いただけます。

関連記事

積水ハウスでは、「子どもの生きる力を育む家」を「子育ちの家」と呼んでいます。

「子育ちの家」や「モンテッソーリ教育」についてもっと詳しく知りたい方はこちらのページも合わせてご覧ください。

- 1

- 2