イベントレポート

イベントレポート

03 一人ひとり違う子どもたちが、その子らしく生きていけるように

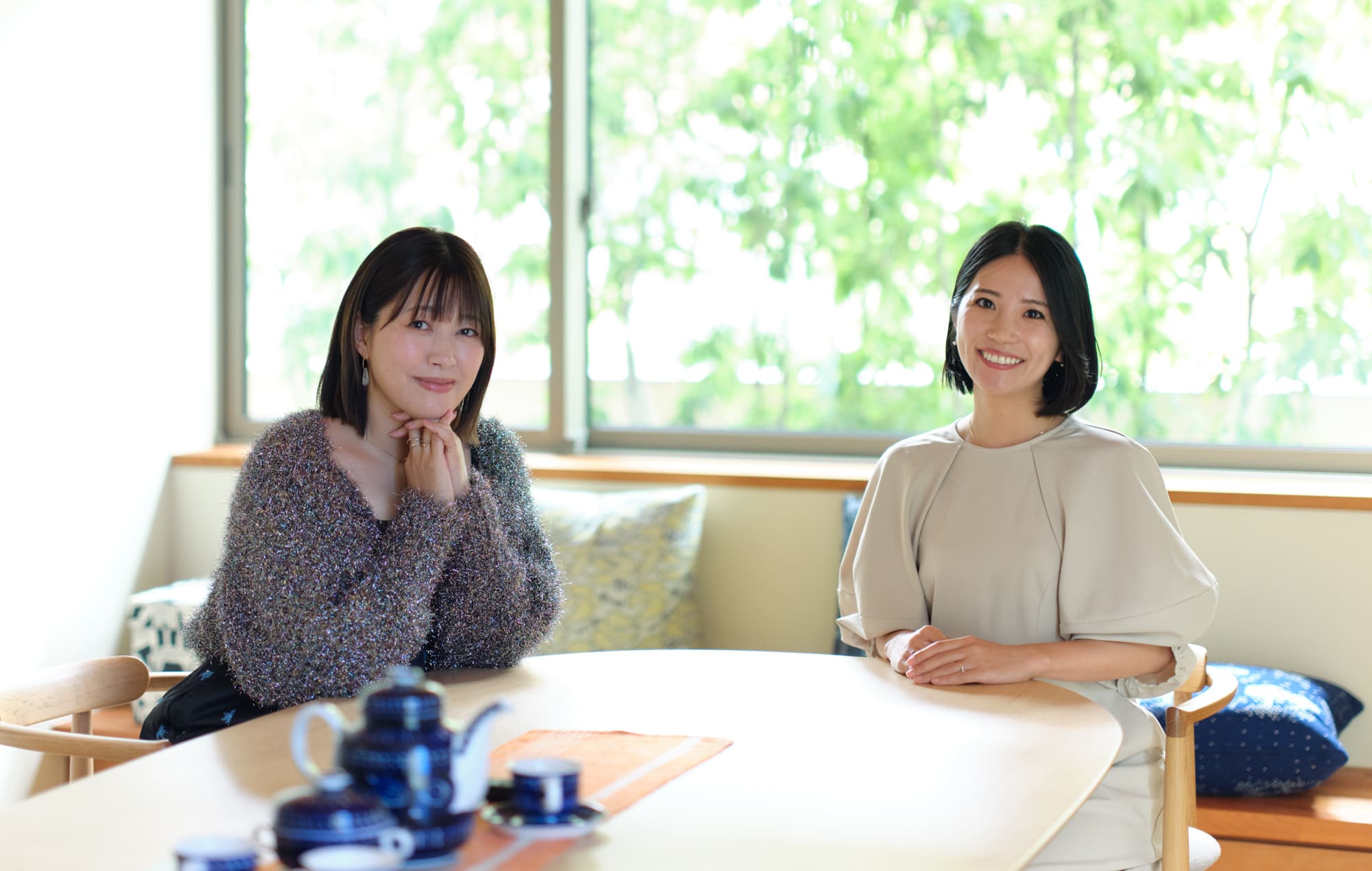

――環境づくりにおいて、佐々木会長が子どもと向き合うときに意識していること、いつも大切にしていることは何ですか。

一番大切にしているのは、 一人ひとりの子どもは違うこと、その中でもとりわけ興味関心は一人ひとり全部違うと、きちっと踏まえることです。この子はどんなものに興味があるかなと理解しようと努めて、本人がなかなか見つけられないなら一緒に探します。

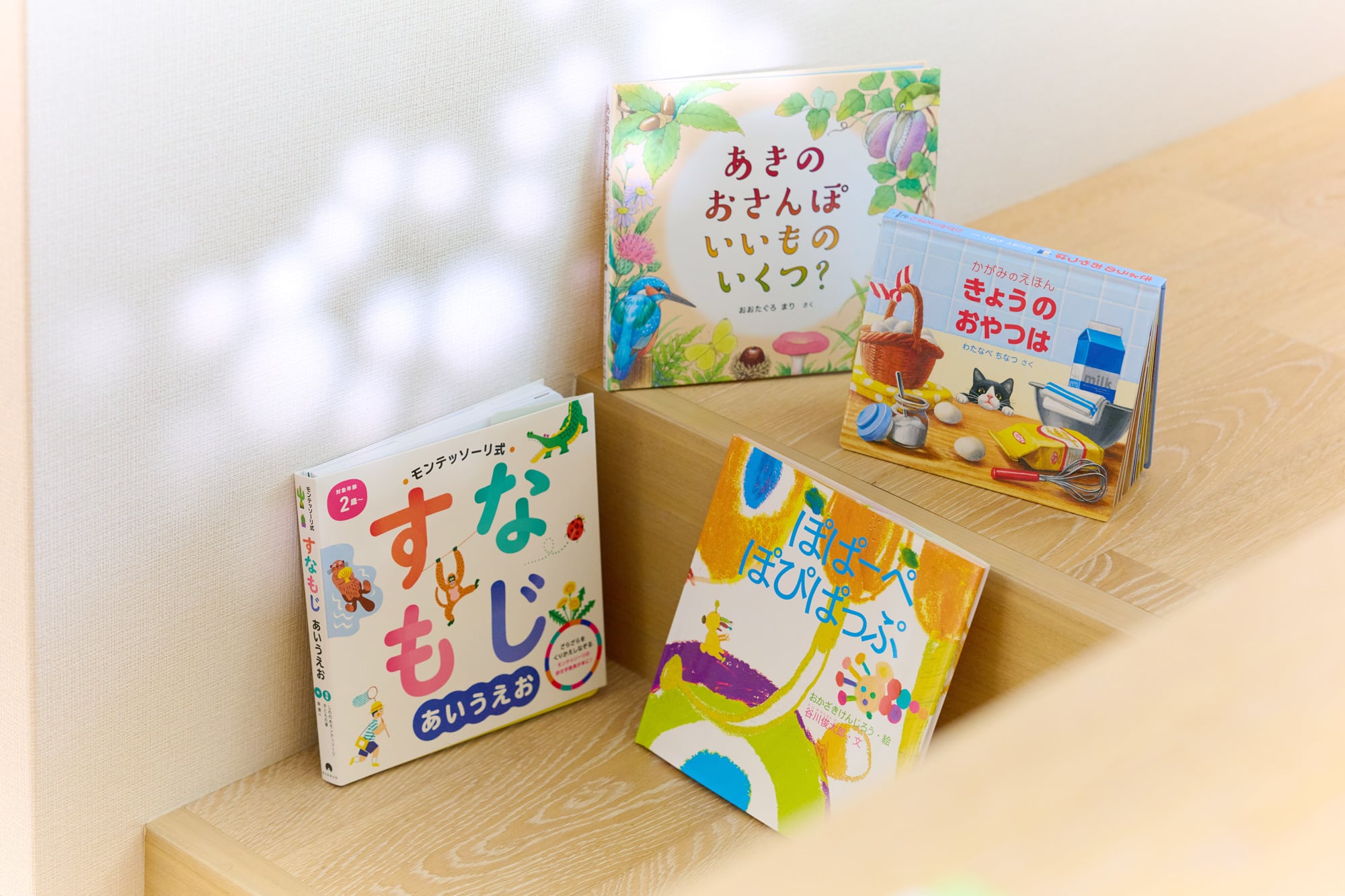

私の園はモンテッソーリ教育の園として、その教材や教具は部屋の中に置いてありますが、それだけですべて事足りるとは思っていません。一人ひとりの違った興味関心をくみ取って、もしそれに沿うものが園になかったら、その環境をつくってあげるべきだといつも思っています。

家の中でもそれは同じ。きょうだい一人ひとりの興味を親が理解してあげているかどうか。一律に同じように遊ばせるとか、同じおもちゃを買ってあげるとか、何歳だったらこれ、みたいな話では決してない。きょうだいそれぞれに合う環境を家の中でもつくってあげることがすごく大切ですね。

――親の好みを押し付けているつもりはなくても、このおもちゃが可愛いとか、こういう知育おもちゃで遊んでほしいみたいな気持ちで与えてしまうこともよくありますよね。

あるお母さんから、2万円もする高価な車のおもちゃを買ってあげたら、その子はその車はそっちのけで、包み紙で遊び出したという話を聞きました。そのお母さんは「なんで?!」と思ったと言っていたけど、その子にとっては車より包み紙がキレイでそっちに興味を持ったというだけの話。

そういう風に親の想いで勝手に考えて何かを与えることや、あそこの大学に行ってほしい、こんな職業についてほしいなど、親の望みはいろいろあると思いますが、親はまず本人が本当に望んでいることは何かを考える必要があります。子ども自身は、最初はよく分からないから親に言われたら疑問を持たずに受け入れてしまうことも多いです。それでのちのち色々な問題が出てきたりします。

だから、まず親は色眼鏡をはずして、目の前にいるその子そのものを見てあげてください。そして本来のその子がどんな子なのかをきちんと理解をして、親がまず、みんなと同じようにさせなきゃとは思わないこと。みんな同じはありえないですから、その子らしく生きていけばいい。その子らしさを認めてあげてください。でも、当事者の親たちは、周りと比較してみんな不安になったりするんですよね。その気持ちはすごくよくわかりますが……。

――周りの人や先生から、集団の中でみんなと同じが正しいという感じで言われてしまうからというのはありますよね。

そうそう、親としては立場が弱いですよね、先生に何か言われたら。それが正しいのかと思うし、自分が間違っているのかと思って悩んでしまう。でも、みんなと違っても別に問題ありませんよ。無理にみんなと合わせる方が、よっぽど子どもにとっては被害が大きいですから。

――近年モンテッソーリ教育は注目を集めていますが、佐々木会長として今後どんなふうにモンテッソーリ教育を広めていきたいと思っていますか。

モンテッソーリ教育は今ある種のブームになっていて、たくさんの方々に知ってもらえることは喜ばしいのですが、成績UPや知育みたいな意味合いで一部誤解されて広まっている面もあることを少し懸念しています。私としては、本来の子どもの学びという観点を多くの人に知ってもらうために、モンテッソーリ教育の本質をお伝えしていかなければと感じています。

そしてもうひとつは、今モンテッソーリは文科省に認可された学校がないので、学校法人化したモンテッソーリの学校を作りたいと思っています。そして、子どもたちがもっと自由に教育の選択ができる義務教育のシステムになるように働きかけていきたいと思います。

関連記事

「モンテッソーリ教育」についてもっと詳しく知りたい方はこちらのページも合わせてご覧ください。

- 1

- 2