厳選されたロケーションに

美しいまちなみ、美しい家々

積水ハウス

こだわりの分譲地

厳選されたロケーションに

美しいまちなみ、美しい家々

積水ハウス

こだわりの分譲地

積⽔ハウス厳選の分譲地をさがす

美しいまちなみや美しい家をつくる設計⼒はもちろんのこと、交通アクセス・教育環境などの「利便性」、災害リスク・地盤/断層などの「安全性」、資産価値を考慮した「将来性」、3つの独⾃の審査基準で⼟地を選ぶことも、積⽔ハウスの分譲地のこだわりです。

美しいまちなみや美しい家をつくる設計⼒はもちろんのこと、交通アクセス・教育環境などの「利便性」、災害リスク・地盤/断層などの「安全性」、資産価値を考慮した「将来性」、3つの独⾃の審査基準で⼟地を選ぶことも、積⽔ハウスの分譲地のこだわりです。

現在地周辺からさがす

GPSをオンにしていただくと、現在地を取得して、お近くの地図・分譲地情報が表示されます。

※当サイトはGPSをオフにしていてもお使いいただけます。

⼟地さがし相談

ー 未公開物件の紹介も ー

「いい⼟地が⾒つからない。」

実は、積⽔ハウスで家づくりをしたご家族の半数以上は⼟地を持っていませんでした。理想のわが家を建てるために、積⽔ハウスは⼟地さがしからサポートします。

「いい⼟地が⾒つからない。」

実は、積⽔ハウスで家づくりをしたご家族の半数以上は⼟地を持っていませんでした。理想のわが家を建てるために、積⽔ハウスは土地さがしからサポートします。

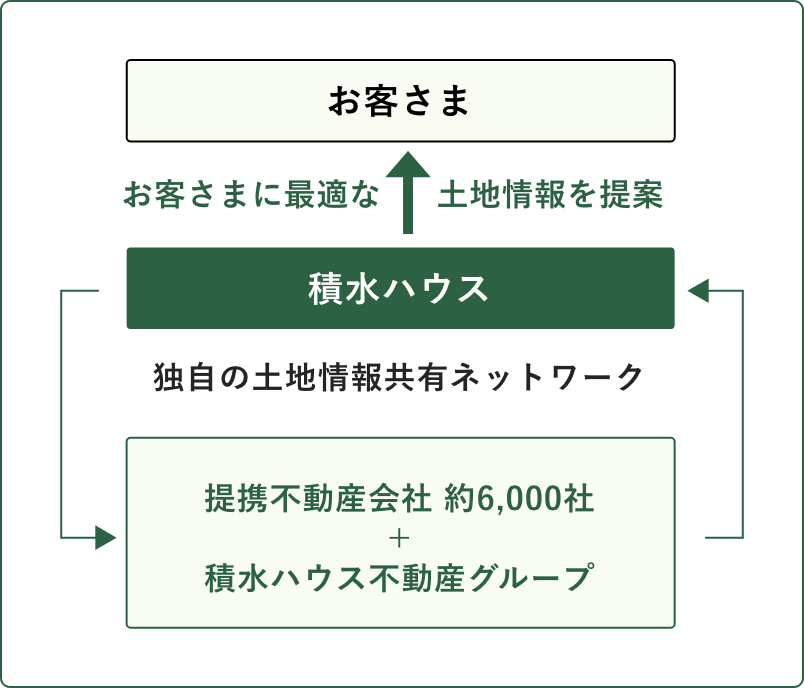

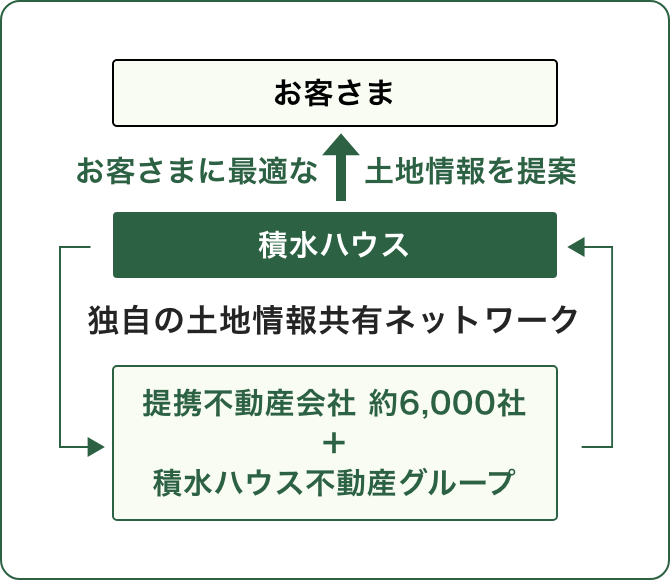

不動産6,000社の圧倒的情報⼒と

未公開物件情報共有ネットワーク

積⽔ハウスは提携不動産会社6,000社と積⽔ハウス不動産のネットワークで、未公開物件の情報を即時共有する独⾃のシステムを構築。

積⽔ハウスは提携不動産会社6,000社と積⽔ハウス不動産のネットワークで、未公開物件の情報を即時共有する独⾃のシステムを構築。

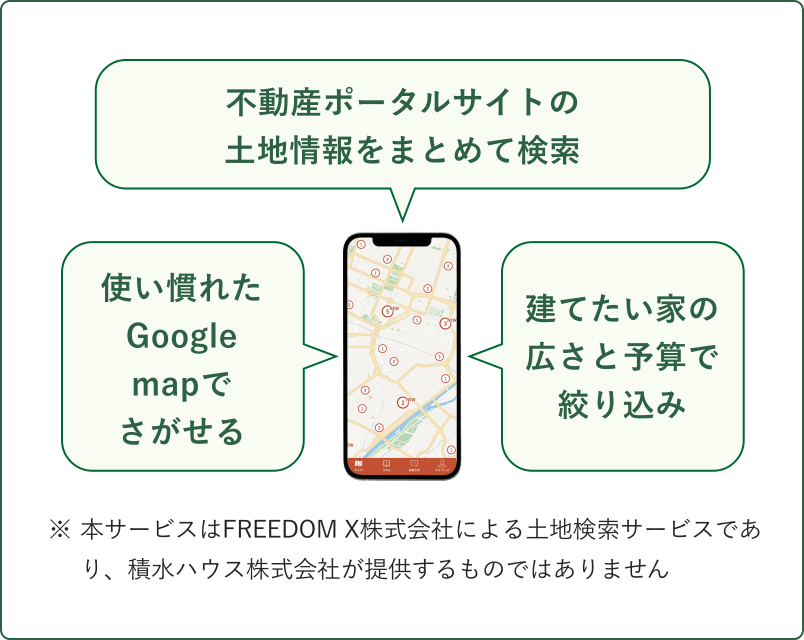

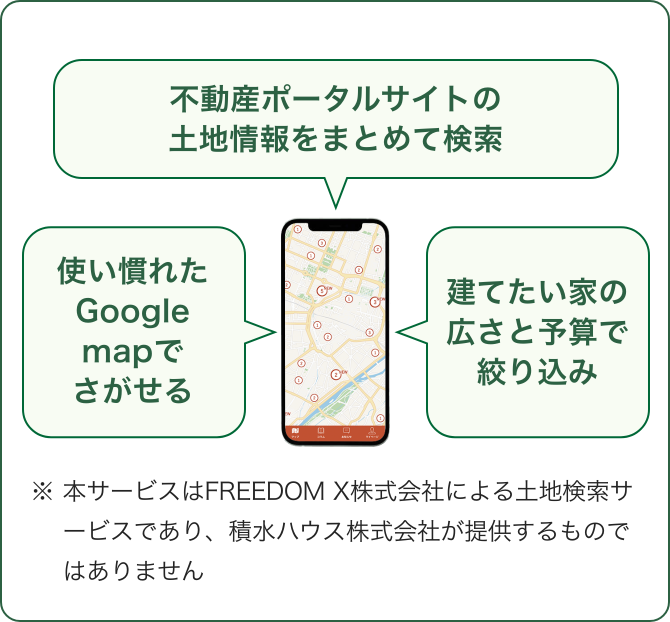

不動産情報検索はこれひとつで

⼟地情報⼀括検索ツール

不動産ポータルサイトや⼤⼿仲介会社の⼟地情報をまとめて検索できるとっても便利なサービスのIDを無料で提供します。⾃分で⼟地情報をさがしたい⼈にとってはとても効率的な検索ツールです。

不動産ポータルサイトや⼤⼿仲介会社の⼟地情報をまとめて検索できるとっても便利なサービスのIDを無料で提供します。⾃分で⼟地情報をさがしたい⼈にとってはとても効率的な検索ツールです。

⼟地の魅⼒を最⼤限引き出す

あなただけのプランニング

お客さまの家づくりの理想と、候補の⼟地の特性とを掛け合わせ、⼟地の魅⼒を最⼤限引き出す、あなただけの「わが家」を提案します。

積水ハウスの分譲地でも、⼀般の宅地でも、建築プラン提案を⾒てから、⼟地の購⼊という⼤きな決断をすることができます。

お客さまの家づくりの理想と、候補の⼟地の特性とを掛け合わせ、⼟地の魅⼒を最⼤限引き出す、あなただけの「わが家」を提案します。

積水ハウスの分譲地でも、⼀般の宅地でも、建築プラン提案を⾒てから、⼟地の購⼊という⼤きな決断をすることができます。

家づくりのはじまりは

積⽔ハウス

⼟地さがしのコンシェルジュ

設計も、資⾦計画も、そして⼟地さがしも。

⼟地を検討する段階から、

家づくりのプロがチームとなって

あなたの理想の住まいを実現します。

設計も、資⾦計画も、そして⼟地さがしも。

⼟地を検討する段階から、

家づくりのプロがチームとなって

あなたの理想の住まいを実現します。

エリアや取得時期など簡単なアンケート回答で、ご希望に合わせた⼟地をご提案します。

よくある質問

積水ハウスの安全・安心な土地に、豊富な建築実績で培った技術で、一邸一邸デザインした住宅です。耐震性、耐久性、断熱性、防犯などの基本性能は、もちろん注文住宅と同じ積水ハウスクオリティです。さらに、敷地の特性を最大限に活かし、採光や通風にも十分に配慮。自ら手がけた分譲地だからこそできる、快適で心地の良い住まいを実現しています。

お客様に将来にわたり安心して暮らしていただけるよう、積水ハウスが独自の基準で見極め、お住まいを建築いただくために手がけた土地です。一邸一邸の「わが家らしさ」を大切しながら、統一感のある外構計画を提案し、美しいまちなみを実現します。緑を感じながら、ご近所との程よいつながりにホッとする、それが積水ハウスの「コモンステージ」と名付けた分譲地です。

注文住宅と同様に、独自の長期保証制度を設け、専任スタッフによるアフターメンテナンスで、お客さまの安全・安心をサポートします。積水ハウスでは、全従業員の約1割にあたる約1,500人を専任スタッフに充て、全国各地のお客様の暮らしをサポートしています。住まいの補修からリフォーム、暮らしに役立つ情報まで、お客様のさまざまなご要望に充実のサポートでお応えいたします。