男性育休白書

47都道府県の20代~50代のパパ・ママ9,400人に聞く

育休の実態を徹底調査!

発表!男性の家事・育児力全国ランキング

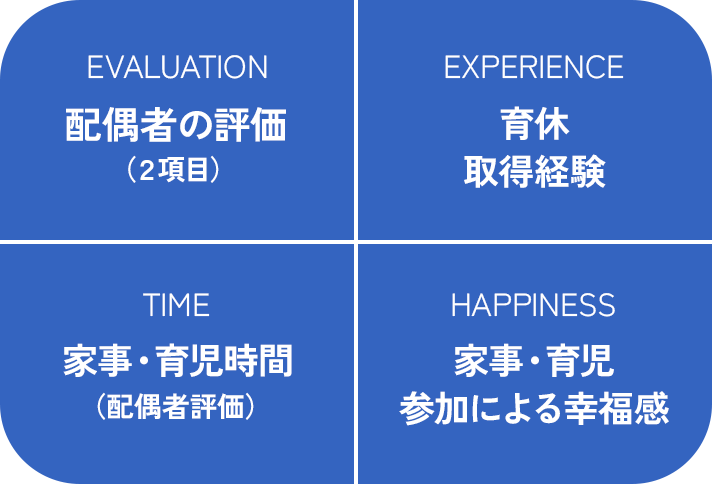

積水ハウスが独自設定した

男性の「男性の家事・育児力」を

決める4つの指標

積水ハウスでは、右記の4つを男性の「男性の家事・育児力」の指標として設定しました。

これら4指標5項目でそれぞれ数値化して、47都道府県別に

ランキング化し、「男性の家事・育児力」を算出しました。

沖縄県男性の家事・育児力ランキング 1位

220点

| 女性(妻)から見た男性(夫)の家事・育児の実践数 | 1位 | 8.1個 |

|---|---|---|

| 女性(妻)から見た男性(夫)の家事・育児関与度 | 1位 | 0.71 |

| 男性の育休取得日数 | 3位 | 42.3日 |

| 女性(妻)から見た男性(夫)の家事・育児時間 | 2位 | 17.7 時間/週 |

| 男性が感じる家事・育児幸福度 | 13位 | 0.97 |

秋田県男性の家事・育児力ランキング 2位(同率)

193点

| 女性(妻)から見た男性(夫)の家事・育児の実践数 | 8位 | 7.0個 |

|---|---|---|

| 女性(妻)から見た男性(夫)の家事・育児関与度 | 4位 | 0.63 |

| 男性の育休取得日数 | 21位 | 29.6日 |

| 女性(妻)から見た男性(夫)の家事・育児時間 | 4位 | 16.1 時間/週 |

| 男性が感じる家事・育児幸福度 | 10位 | 1.00 |

鹿児島県男性の家事・育児力ランキング 2位(同率)

193点

| 女性(妻)から見た男性(夫)の家事・育児の実践数 | 7位 | 7.0個 |

|---|---|---|

| 女性(妻)から見た男性(夫)の家事・育児関与度 | 6位 | 0.62 |

| 男性の育休取得日数 | 20位 | 29.9日 |

| 女性(妻)から見た男性(夫)の家事・育児時間 | 3位 | 16.6 時間/週 |

| 男性が感じる家事・育児幸福度 | 11位 | 0.99 |

育休取得の実態

育休、取得した?

男性の育休取得率

男性の育休取得日数

2人目以降で初めて育休取得

2人目以降の育休取得日数

育休取得率・取得日数

ともに過去最高に!

2人目で育休初取得・長期化など、

ここ数年でより取得しやすく

男性の育休取得率は過去6年で2.8倍(27.3%)、育休取得日数は平均29.9日と過去6年で12.6倍も伸長しており過去最高。2人目で初めて取得したという人も多く(36.8%)、また2人目は取得日数が長くなる傾向にあり、この数年で取得しやすい世の中に変化してきているほか、1人目で取得した際の経験や気づきから男性自身の取得したいという気持ちが強くなっていることがうかがえます。

家庭編

家事・育児に幸せを感じる?

取得した

家事・育児に幸せを感じる

取得していない

家事・育児に幸せを感じる

家事・育児の夫婦の分担割合は?

取得した

自分(男性)がやっていると思う

取得していない

自分(男性)がやっていると思う

男性の育休取得日数が長いとどうなる?

育休取得が男性の家事・育児

幸福度を高める

一方、

「とるだけ育休」の指摘も。

育休取得日数がチーム力向上の鍵に!?

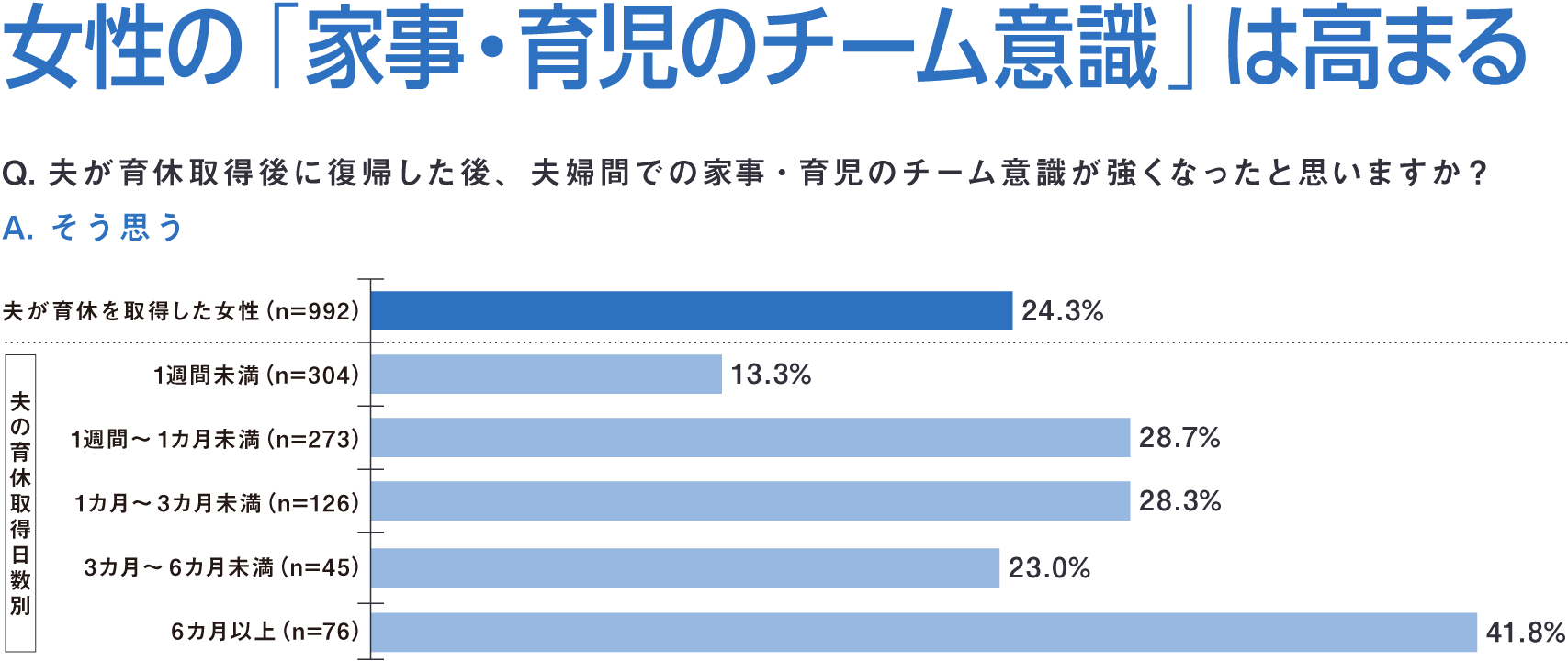

育休を取得した男性と取得していない男性とで家事・育児に対する幸福度を比較すると、取得した人(80.4%)と取得していない人(68.1%)とで12.3ポイントも高くなることがわかりました。一方で育休を取得した男性の妻(992人)のうち、42.0%が「とるだけ育休」と回答しており、育休の質に対する課題が浮き彫りに。しかし、夫が職場復帰した後、夫婦間でのチーム意識について妻に聞くと、4人に1人(24.3%)が「チーム意識が強くなった」と答えており、男性の育休取得日数が長くなるほどその傾向は強く、半年以上では41.8%が強くなったと答えています。

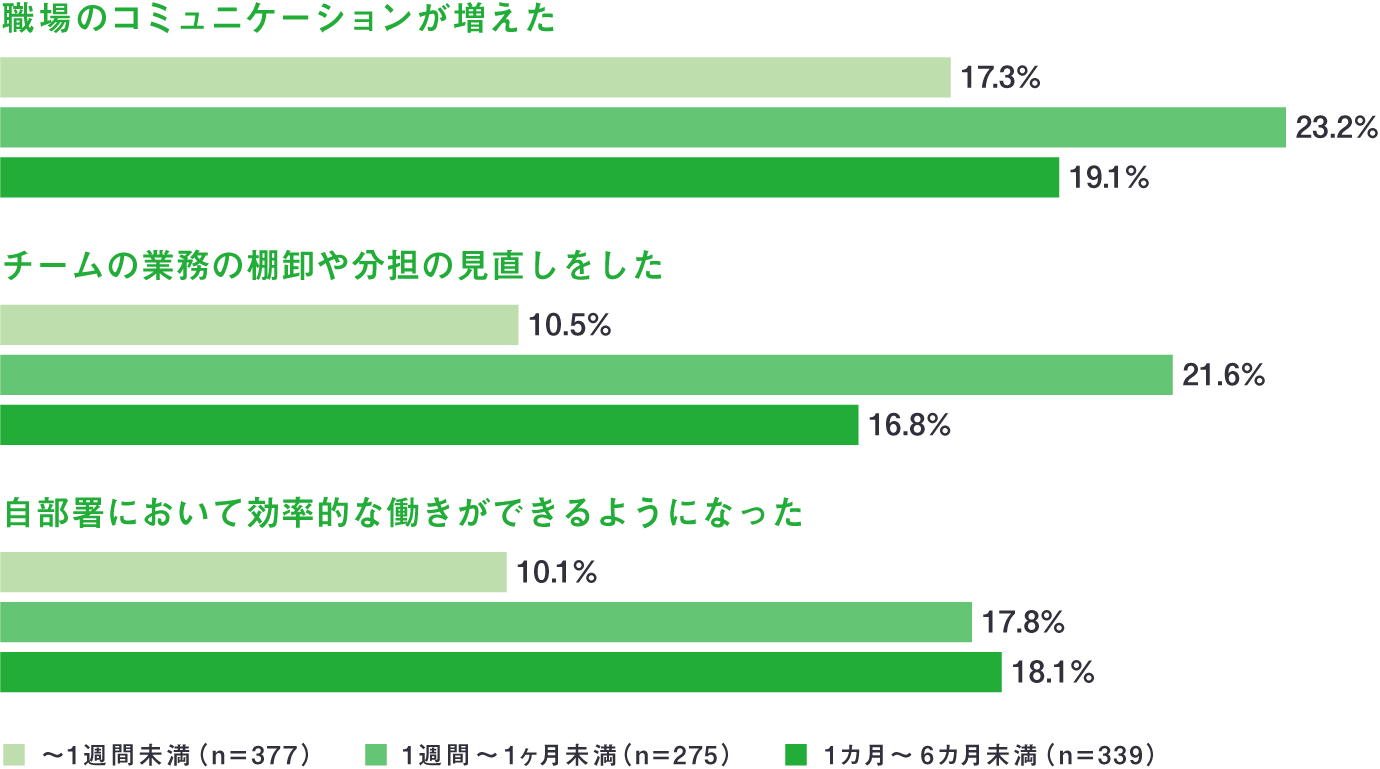

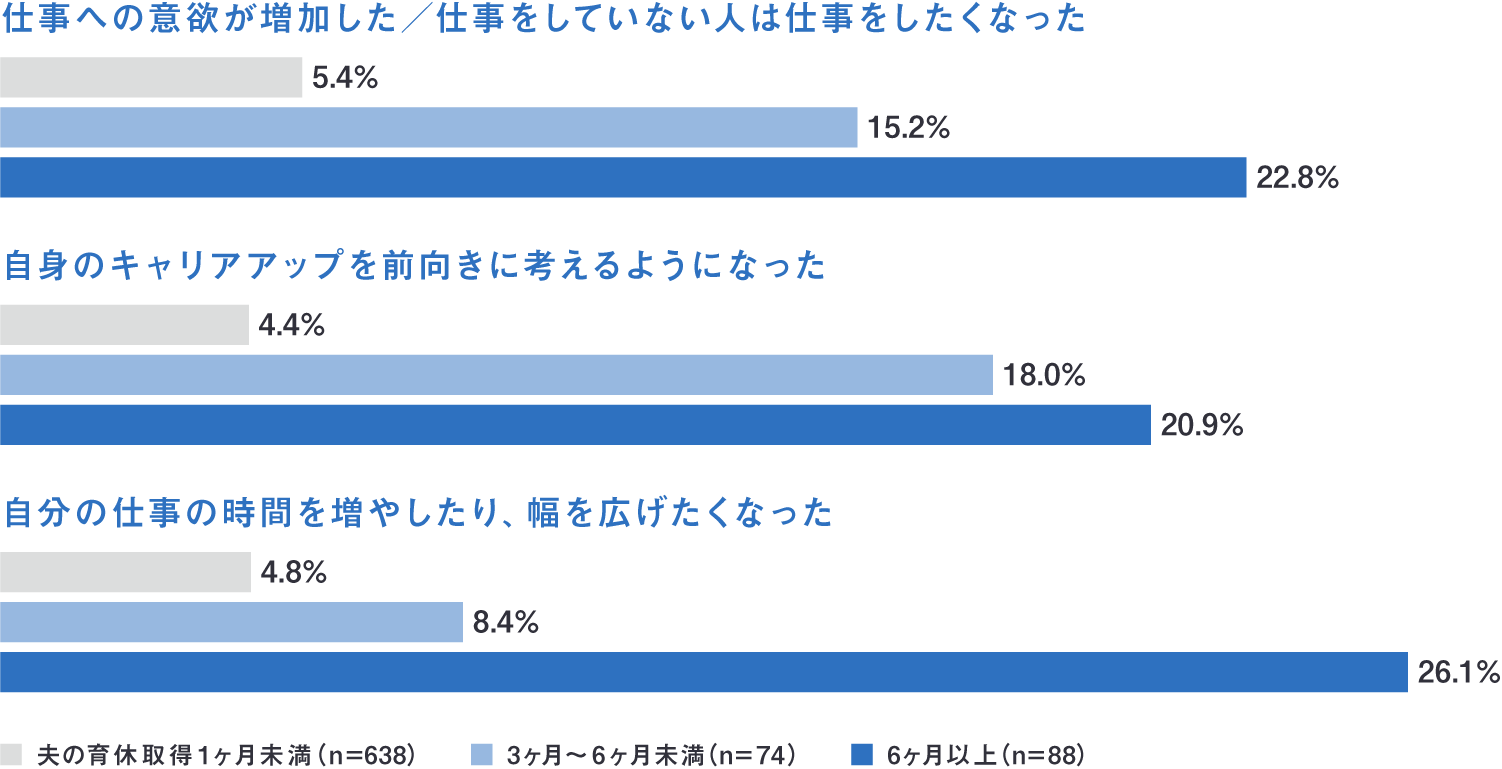

職場編

育休取得後に会社に復帰した男性の職場で、

何か変化はありましたか?

パートナー(夫)が育休取得から復帰した後、

あなた(妻)自身に変化はありましたか?

育休取得者本人だけでなく、

周囲にも好影響。

パートナーの女性にも

ポジティブな変化

育休を取得した男性の職場における変化について聞くと、「職場のコミュニケーションが増えた」「チームの業務の棚卸や分担の見直しをした」「自部署において効率的な働きができるようになった」など、働き方に良い変化が見られました。また、取得期間が長ければ長いほど意識が高まる傾向に。

さらに、夫の育休取得への満足度がパートナーの女性の復職率や復職時期にも影響していることがわかり、女性のキャリアップにもつながっていることがうかがえます。男性の育休取得は、職場全体にポジティブな変化をもたらすと言えそうです。

調査概要

47都道府県のパパ・ママ9,400人に聞く男性の家事・育児力実態調査

- ■実施時期

- 2024年6月14日(金)~6月26日(水)

- ■調査方法

- インターネット調査

- ■調査対象

- 全国47都道府県別に、配偶者および小学生以下の子どもと同居する20代~50代の男女200人 計9,400人

男性の家事・育児力ランキングについては人口動態+12歳未満のお子さまとの同居率もウェイトバック値に加味しています。

マネジメント層400人に聞く、男性社員の育休取得に対する意識調査

- ■実施時期

- 2024年6月14日(金)~6月26日(水)

- ■調査方法

- インターネット調査

- ■調査対象

- 従業員10人以上の企業の経営者・役員、部長クラスの男女400人

一般社員層800人に聞く、男性社員の育休取得に対する意識調査

- ■実施時期

- 2024年6月14日(金)~6月26日(水)

- ■調査方法

- インターネット調査

- ■調査対象

- 有職かつ一般社員クラスの20代~50代の男女800人

*本調査に記載の割合の数値は、小数第3位以下を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。

*調査委託先:マクロミル

男性育休白書で浮かび上がる

今どきの「男性の家事・育児力」

治部れんげ

東京工業大学リベラルアーツ研究教育院准教授。日経BP社にて経済記者を16年間務める。ミシガン大学フルブライト客員研究員などを経て2021年4月より現職。内閣府男女共同参画計画実行・監視専門調査会委員、日本ユネスコ国内委員会委員、東京都男女平等参画審議会委員、豊島区男女共同参画推進協議会会長、日本メディア学会ジェンダー研究部会長、日本テレビ放送網株式会社 放送番組審議会委員など。一橋大学法学部卒、同大学経営学修士課程修了。著書に『稼ぐ妻 育てる夫:夫婦の戦略的役割交換』(勁草書房)、『炎上しない企業情報発信:ジェンダーはビジネスの新教養である』(日本経済新聞出版社)、『「男女格差後進国」の衝撃』(小学館)、『ジェンダーで見るヒットドラマ―韓国、日本、アメリカ、欧州』(光文社)、『きめつけないで!「女らしさ」「男らしさ」:みんなを自由にするジェンダー平等』1~3巻(汐文社)等。

男性の育休は

「頑張って取るもの」から「当たり前」に

次に目指すのは育休後の男女平等

今回の調査結果を見て、男性の育休は、本当に「当たり前」になってきたと感じました。取得割合、取得日数ともに過去最高というデータから、父親の働き方が変化してきたことが分かるためです。

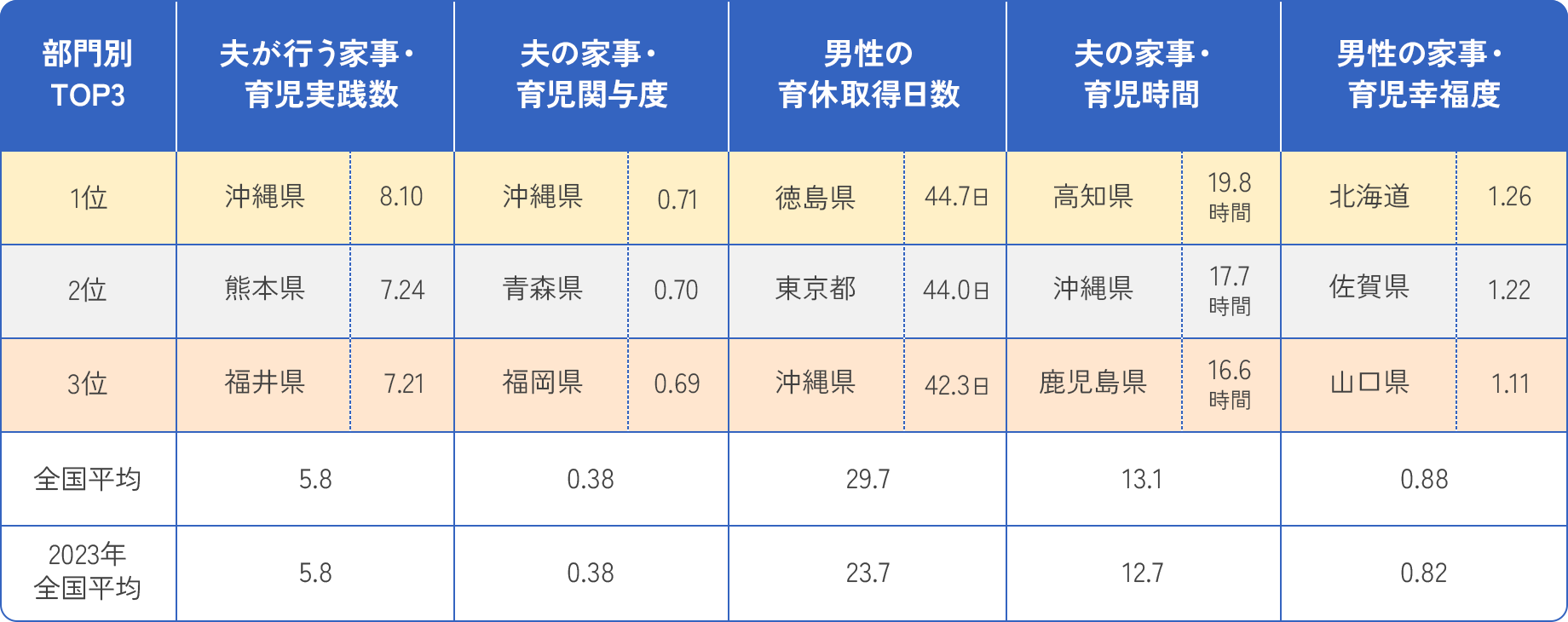

まず、父親はどのくらいの期間、育休を取っているか見てみましょう。P9から男性の育休取得日数を見ると、1位から5位までの県では40~44.7日となっています。

これは、厚生労働省が2023年に発表した大企業(従業員1000人以上)の男性育休取得日数46.5日と並ぶ数字です。

次に、父親の家事・育児時間を見てみます。総務省が2021年に発表したデータによると、6歳未満の子どもがいる男性の家事育児時間が1日1時間54分、7日間では14時間弱です。

男性の1週間の家事育児時間を見ると、1位から20位までの県は、14時間を超えていることが分かります。そして、1位の高知県(19.8時間)と47位の大分県(9.9時間)には、およそ20時間の差があることが分かります。こうした違いを生み出す要因について、働き方やジェンダー規範の側面からさらに詳しく掘り下げるといいと思います。

今回の調査では、育休取得と夫婦のキャリアの関連の分析を特に興味深く読みました。育休から復帰した男性は、職場でのコミュニケーションが増えたり、効率的な働き方をしたりするようになっているようです。また、夫の育休取得期間に満足している女性は、職場への復帰が早いという結果も出ています。

このデータは、私がかつて取材した子育て中カップルのワークライフ・バランスの状況とも一致しています。女性に手厚い育児支援をしていた大企業で、女性が辞めていく、という現象を観察したのです。企業は善意から母親社員を支援していたのですが、結果的に家庭内で女性だけが育児を担うことになり、負担感や仕事を思い切りできない不完全燃焼感などから、優秀な女性たちが仕事への意欲を失っていたのです。この取材から、男性の家庭進出支援なくして、真の女性活躍はない、と感じました。

近年、急速に進んできた男性育休の取得支援は、まず、男性の家庭参加を促します。まとまった時間を家事育児に費やした男性は、仕事のみの生き方を見直し、ケア責任を踏まえたキャリア意識を持つようになりました。そして、夫も家庭責任を分担できる、ひとりで全て背負わなくていい、と知った妻は、自身のキャリア形成にアクセルを踏むことができるようになります。

かつてのように、男性は仕事優先、女性は家庭優先という性別役割を何となく果たすのではなく、短期、中期、長期で優先すべきことを自身で考え、夫婦で話し合って決めることになります。こうした変化をとらえたのが、p22「男性の育休取得は、男女それぞれの自律を促す」現象と言えるでしょう。男性育休を「当たり前にする」ことを目指す、日本企業の取り組みは、海外からも関心を持たれています。私は今年6月末にカナダ・モントリオールで開かれた「仕事と家族」に関する学会で、男性育休推進について発表しました。どの国でも、長年続いた「男性がメインで働き、女性が子育てする」という文化を変えることに苦心する中「日本では、どういう理由で男性の育休を推進したのか」と驚かれました。

今後は、育休後男性のいっそうの家庭参加を推進しつつ「当たり前」を変えた貴重な経験を世界に発信していく段階にきた、と言えるでしょう。