家づくりには、「へぇ!」と言いたくなるような数字がたくさんあります。今回は、そんな“気になる数字”を通して、積水ハウスの住まいづくりを紐解いていきます!

数字で見る積水ハウス

「12.9m = 60m」の耐震技術とは?

3・4階建てに用いられる重量鉄骨「フレキシブルβシステム」。住宅でありながら、なんと高さ60mの高層ビルと同じ耐震基準で設計されているんだとか。国土交通省によると、3階建ての標準的な高さは12.9m。ということは、12.9mの戸建てに住みながら、60mの高層ビル並みの耐震技術に守られて暮らせるということですね。

しかも、一邸一邸の耐震性能は、コンピュータで立体的に構造解析して、震度7相当の揺れに倒壊しないことを確認しているそうです。

ゆとりの270cm

一般的な戸建て住宅の標準的な天井高は220~240cmといわれますが、積水ハウスの住まいの天井高はそれよりも高い270cm。建築基準法第21条で定められる天井高の最低ラインである「210cm以上」よりも60cmほど高く設計されています。

これがどれくらいのサイズ感かというと…

・ 雌のアフリカ象の肩高(約260cm)

・男子バレーボールのネットの高さ(243cm)

・・・・「一般的な天井高より30cmも高い」と言われた方がイメージしやすかったかもしれませんね(汗)。ともかく、積水ハウスのリビングはゆとりの270cm。それが余裕ある開放感を生み出すんですね。

ただ、ここまで開放的だと断熱性も気になりますよね。積水ハウスの家は、例えるなら熱を逃さないポットのようなつくり。だから、一年を通じて心地よい温度で、天井高270cmの大空間を楽しめるようです。

5,000人の頂点の技術

積水ハウスの住まいを支えるのは、積水ハウス会に所属する全国約5,000人の大工さんたち。その優れた技術を広く発信するために、技を披露し競い合う大会が、年に一度開催されているそうです。

ちなみに、初代優勝者は神奈川県の大工さんだとか。近隣で住まいを建てる方は、チャンピオンに担当してもらえるかもしれませんね!もちろん、大会に出場する大工さんだけでなく、積水ハウス会に所属する職人たちは全員が高い技術を持つプロフェッショナル。全国どこで建てても安心です。

3つの0

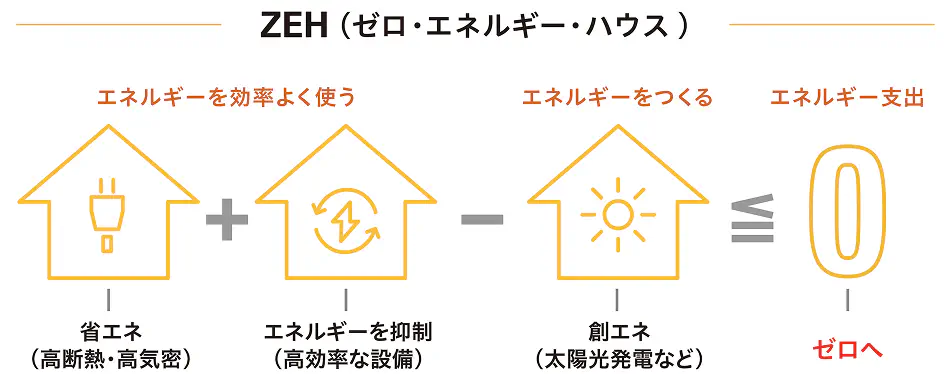

① 暮らしのエネルギー収支「ゼロ」

「ZEH(ゼッチ)」という言葉を聞いたことはありますか?これは、「省エネ」と「創エネ」を組み合わせたエネルギー収支ゼロ※1の家のこと。積水ハウスでは、このZEH仕様を標準化し、2024年には新築戸建住宅の95%※2でZEHを実現しました。

※1 平成30年(2018年)5月経済産業省資源エネルギー庁「ZEHロードマップフォローアップ委員会」とりまとめの評価方法に基づいています。

※2 2023 年 4 ⽉から 2024年 3 ⽉、北海道以外の地域におけるNearly ZEH以上(多雪地はZEH Oriented含む)の比率。

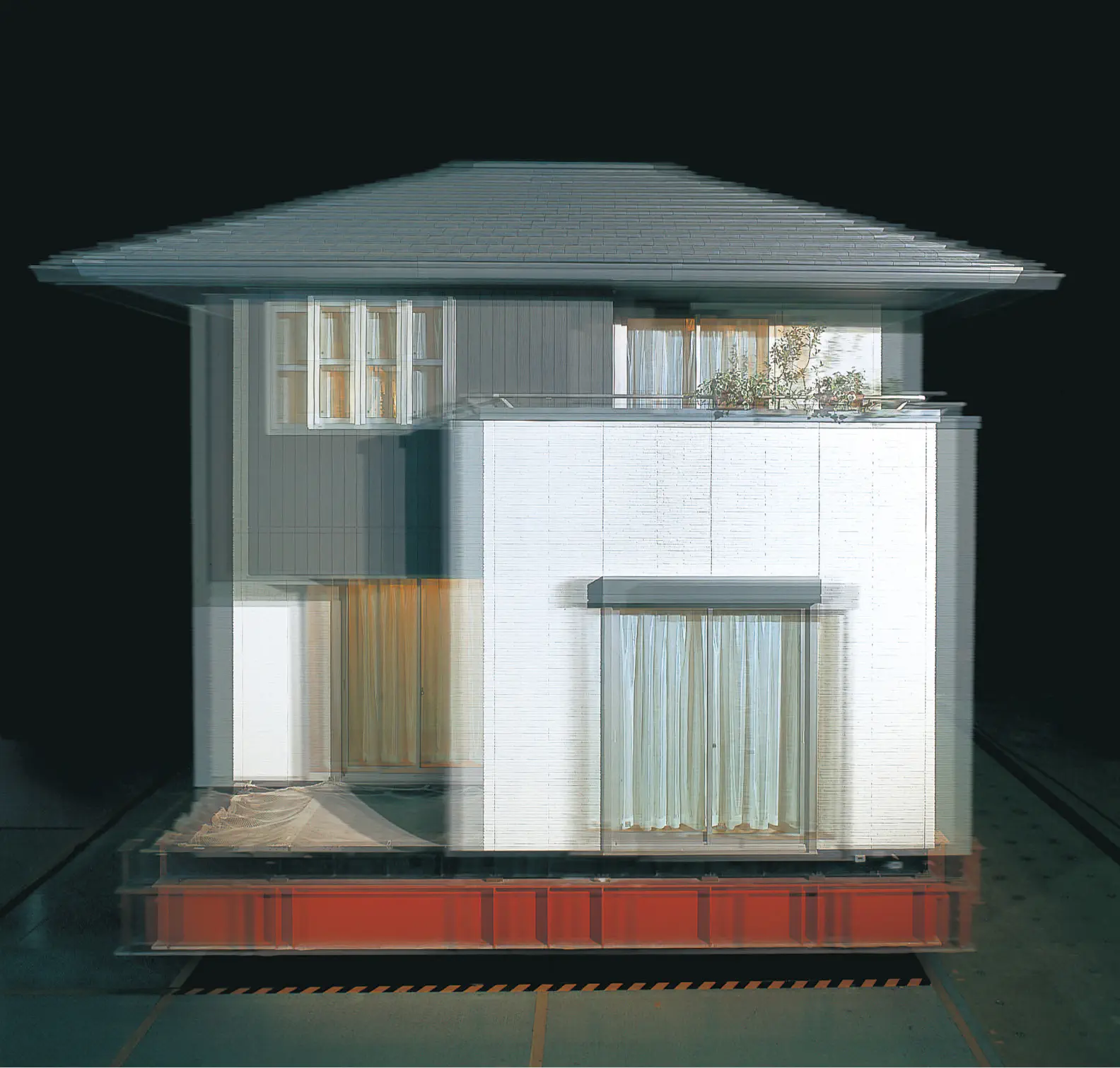

② 全半壊「ゼロ」

1995年の阪神・淡路大震災、2011年の東日本大震災、2016年の熊本地震。これらの大地震で、積水ハウスの住まいは全半壊ゼロ※でした。長年にわたり、耐震性にこだわり抜いてきたからこそ、多くのご家族の命と暮らしを守ることができています。

※ 阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震における実績。地盤移動および津波によるものは除く。

③「ゼロ次予防」健康住宅

積水ハウスは、「健康を意識しなくても、健康的に暮らせる住まい」を目指し、「ゼロ次予防住環境」の研究を続けています。たとえば、平均身長(171cm)以上の男性は、天井の高いリビングがあると、精神的な健康へのマイナス影響が約10%低減する可能性も。心地よい住まいは、健康的な暮らしも支えています。

数字で紐解く、積水ハウスの家づくり。いつもとは違う視点で、技術へのこだわりを感じていただけたでしょうか?

住まいには、まだまだたくさんの発見があります。ぜひ、様々な視点から家づくりをお楽しみください!